余っているUSBメモリ(っていっぱいあるんですけど)があったのと、Chromium OSがUSBメモリから起動できる、という話を見かけたので試してみることにしました。

こちらのatmarkITの記事を参考にしてやってみます。

1.p7zipのインストール

atmarkITの記事によると、デイリービルドされたChromiumOSのイメージがこちらのサイトで公開されているということなのですが、なぜかイメージは7z形式なのです。

Windows環境であれば7-zipをインストールすればいいのですが、Linux環境なので7zを展開する方法を用意しなければなりません。(まあ、Windowsマシン立ち上げてもいいのだけど、ここはやはりLinuxで、ということで)

そこで、SourceForge.jpからp7zipをソースコードパッケージをダウンロードしてきてビルド・インストールします。

余談ですが、SourceForgeの偽ダウンロードリンク(広告)、何とかならないんですかね。

おそらくリンク先はマルウェアだらけのような気がするんですが。なかには何の説明もなく「ダウンロード」ボタンを模したものもあって、よーく見ないと本物の正しいダウンロードリンクがわからないんですよね。はっきりいって酷すぎです。

余談はさておき、展開してインストールします。

$ tar xvfj p7zip_9.20.1_src_all.tar.bz2

$ cd p7zip_9.20.1

$ cp makefile.linux_any_cpu_gcc_4.X makefile.linux

$ make -j 2 all_test

$ sudo ./install.sh

これでインストール完了です。

2.ChromiumOSのバイナリイメージダウンロード

こちらの Chromium OS Builds の daily ビルドの中から32bit版のCx86OS-2014mmddhhmmss.img.7zをダウンロードしてきます。

3.イメージの展開

ダウンロードしたイメージを展開します。

$ 7za x Cx86OS-20141115110454.img.7z

7-Zip (A) [64] 9.20 Copyright (c) 1999-2010 Igor Pavlov 2010-11-18

p7zip Version 9.20 (locale=ja_JP.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,2 CPUs)

Processing archive: Cx86OS-20141115110454.img.7z

Extracting Cx86OS-20141115110454.img

Everything is Ok

Size: 2589949952

Compressed: 313970318

$

4.USBメモリへの書き込み

USBメモリを挿入し、適当な方法(ディスクユーティリティなど)でUSBメモリのデバイスファイル名を調べます。USBメモリをアンマウントした状態で、

$ sudo dd if=Cx86OS-20141115110454.img of=/dev/sdx bs=16M

としてUSBメモリにイメージを書き込みます。

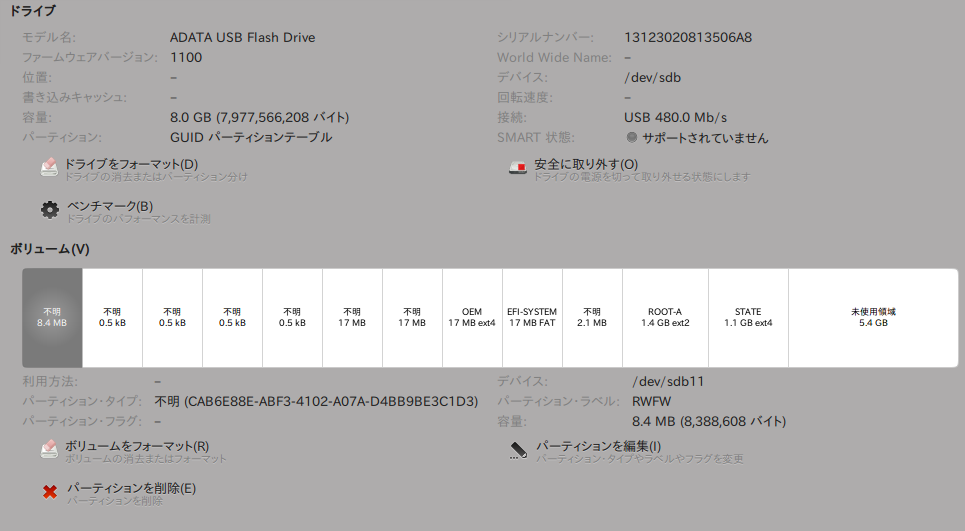

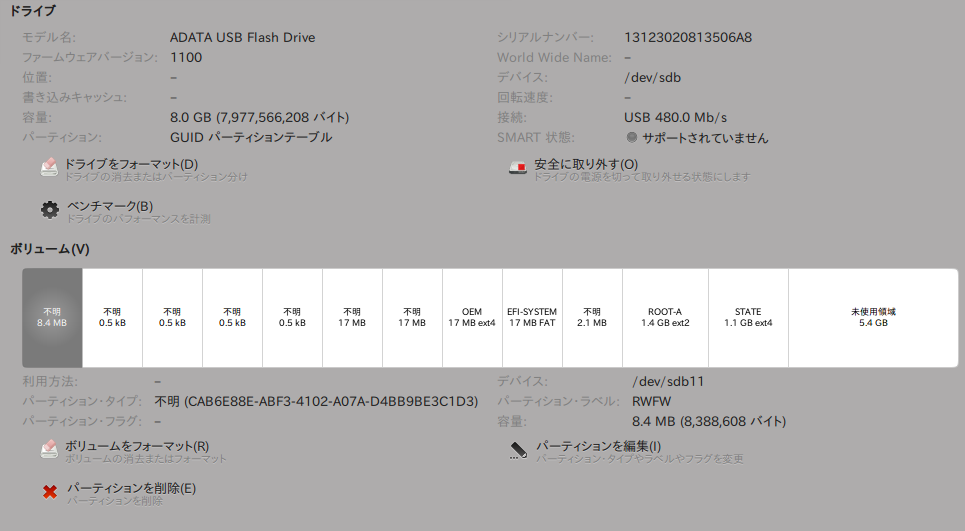

書き込みが完了したところでsyncして、USBメモリを差し直してみました。ディスクユーティリティでみてみると、

となっていて、大量にパーティションができていました。

(ちなみに、いくつかのパーティションが勝手にマウントされてしまうので、抜くにはたくさんアンマウントしなければなりません)

5.起動してみる

IdeaPad S10-2に挿入して起動してみます。挿入してUSBブートさせてしばらく(15~20秒くらいか?)待つと、Welcome画面がでてきました。

言語およびキーボードで日本語を選んだ所まではよかったのですが、残念ながら内蔵の無線LANは認識していないようです。しかたがないのでイーサネット接続します。(2回目の起動の際に、手元にあったBUFFALO WLI-UC-GNMを挿しておいたら認識して暗号化キーをいれてやると使うことができました)

とりあえず、起動して使うことはできましたが、AtomN270では荷が重いのか、それともUSBメモリがそもそも遅いからなのかわかりませんが、結構もっさりです。LinuxMint17上でChromeで動かした時よりも遅いのはUSBメモリのせいでしょうね。

ChromiumOSでは本来ローカルディスクは見える必要はないのではないかと思っているのですが、残念ながらローカルディスクが見えてしまうようです。見えなければいつでもどこでも心配なく使えるかと思ったのですが・・・。