Ubuntuおよびxubuntu、lubuntuの13.04がリリースされているようです。早速、軽量なlubuntuをインストールしてみました。もちろん、インストール先はUSBストレージデバイス(今回はUSB HDD)です。インストール自体はインストールに使うPCのSATAコントローラを禁止しておけば特に難しい所は何もありません。lubuntuはとても親切で、日本語を指定してインストールすると日本語環境までインストールされているようです。

今回はそこにSATAを禁止したカーネルを作ってインストールしてみました。

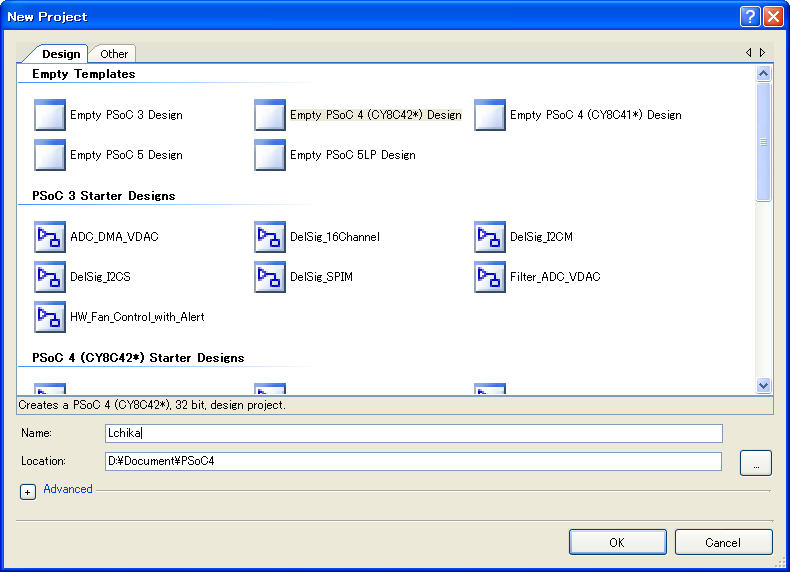

カーネルの作成自体は仮想マシンにインストールしたUbuntu13.04で行いました。手順はこちらと何ら変わる所はありません。完全にそのままです。

今回異なるのは俺々リポジトリの追加で、前回と同じ手順ではSynapticがエラーを吐いてしまいます。試行錯誤の末、以下のような感じとなりました。

1.リポジトリサーバ側

作ったパッケージを以下のディレクトリに配置します。

/var/www/ubuntu/dists/raring/unstable/binary-i386

カレントディレクトリを /var/www/ubuntu に移動し、Packages.gzファイルを生成します。

/var/www/ubuntu$ apt-ftparchive packages ./dists/raring/unstable/binary-i386 | gzip -c9 > ./dists/raring/unstable/binary-i386/Packages.gz

2.lubuntu側

以下のリポジトリの記述を /etc/apt/sources.list に追加します。

deb http://192.168.x.x/ubuntu raring unstable

Synapticにてリポジトリの追加を行っても大丈夫でしょう。

再読込の後に nosata で検索して、パッケージをインストールします。