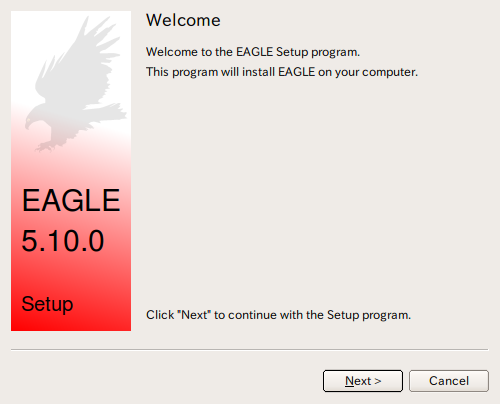

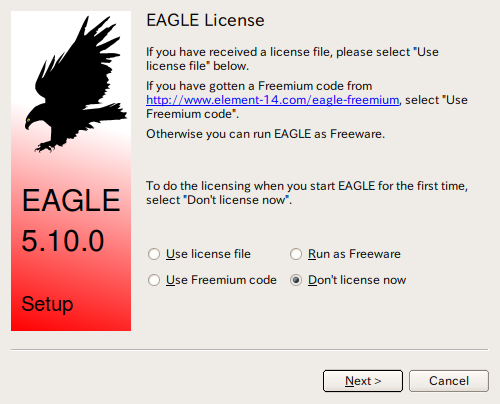

EagleCADのインストールができたので、早速設計仕様を回路図に落としていく・・・・といいたいところだが、話はそう簡単ではない。

EagleCADはドイツのメーカーのソフトなので、日本で売られている電子パーツについてはあまりサポートがないので、回路図入力に先立ってシンボルの登録をする。

大雑把な流れとしては、以下の通り。作業後に書いたので、漏れがあるかもしれない。

- ControlPanelから、編集するライブラリ(部品集)を開く

ControlPanelと言う名前だけど、Exploror風のプロジェクトの概観がわかるツールという方が近い。ここの「File」→「Open」→「Library」で部品追加するライブラリを開く。(1回目は新規作成なので、「Open」ではなく「New」になる)

そうすると、ライブラリエディタが開く。 - 1つの部品の作成は、「(レイアウト用の)パッケージの作成」→「(回路図用の)シンボルの作成」→「(それらを結びつける)デバイスの作成」となる。

- 「Edit Package」ボタンを押すと、ライブラリに含まれるパッケージの一覧が表示されるが、新規に作成する場合には、「New」のところに名前を入れて、「OK」を押す。その後、パッケージの形状(TO-92など)を入れるが、慣れないうちや、細かい資料が無い場合などは品名を入れておいた方が無難な気がする。

- Gridコマンドでピン間隔に合わせてグリッドを設定し、パッド形状を選択した後、パッドを順番に配置していく。この時のピン番号は番号ではなくIDが勝手に振られているので、配置後にNameコマンドで実際のピン番号に修正する。

- Gridサイズを修正し、Wire/Arcコマンドでシルク印刷シンボルを入力する。

- 部品名と値のシルク印刷シンボルを入力する。Textコマンドで、部品名に「>NAME」、値に「>VALUE」とそれぞれ入力する。

- 「Description」をクリックし、説明をHTMLで入力する。

- これでパッケージの作成は完了なので、一旦保存する。

- 次にシンボルを作成する。「Edit a Symbol」ボタンを押すと、ライブラリに含まれるシンボルの一覧が表示されるが、新規に作成する場合には、「New」のところに名前を入れて、「OK」を押す。その後、シンボルの名称を入れるが、品名を入れておけばよさそうな気がする。

- 「Draw」→「Pin」で回路図上で使用するピンを配置する。

ツールバー上にピンの表示の向きや、論理/エッジ動作の表示、長さ、端子の表示のしかた、入出力などの電気的属性(多分、DRCで使うのだろう)などが表示されるので、これを設定しながら回路図上の端子を配置していく。 - 配置が終わったら、Nameコマンドで端子名を入力する。入力後、文字が重ならないようにMoveコマンドで文字を移動して見栄えをよくする。

- 回路図シンボルをWireコマンドで描く。(今のところ、あまりレイヤを気にしていないのだが、大丈夫だろうか??)

- これでシンボルの作成は完了なので、一旦保存する。

- 次にこれらを結びつけるデバイスの作成を行う。「Device」ボタンを押すと、ライブラリに含まれるデバイスの一覧が表示されるが、新規に作成する場合には、「New」のところにデバイス名を入れて、「OK」を押す。この時に入れるデバイス名はパッケージ形状を含まないデバイス名を入れるのが良いようである。(パッケージ形状は後でVariant nameに入れる)

- 「Add a part(ちょっとわかりにくいが、左側のANDゲートのアイコン)」を押すと、回路図シンボルを選択するダイアログが出るので、作成したシンボルを選択する。選択すると、シンボルを左上のエリアに配置できるようになるので、中央で左クリックして配置する。

- その後、右下の「New」ボタンを選択すると、パッドの選択ダイアログがでるので、対応するものを選択する。この時に、大抵の場合はデバイス名のうちの後ろの部分についているパッケージ形状を示す部分を「Variant name」に入れる。OKを押すと、パッドは勝手に右上に配置される。

- 左下の「Description」をクリックして、説明を入力する。

- この時点ではパッドの端子番号とシンボルの信号名の対応がついていない。右下の「Connect」をクリックすると、対応付けを行う画面が出るので、PinとPadからそれぞれ対応するものを選択して、下の「Connect」を押すと、その組み合わせが右側の「Connection」のところに表示される。他のピンも全て同様にして対応付けを行う。

- 全て完了したら、保存して終了。

このあたりは、いずれ再度デバイス登録の際に画面キャプチャしながら自分用の詳細メモを作成するつもり。